「子どもが耳に何か入れてしまった!」「耳に虫が入ってしまった!」など、耳の中に何か入ってしまった状態を外耳道異物といいます。

![]()

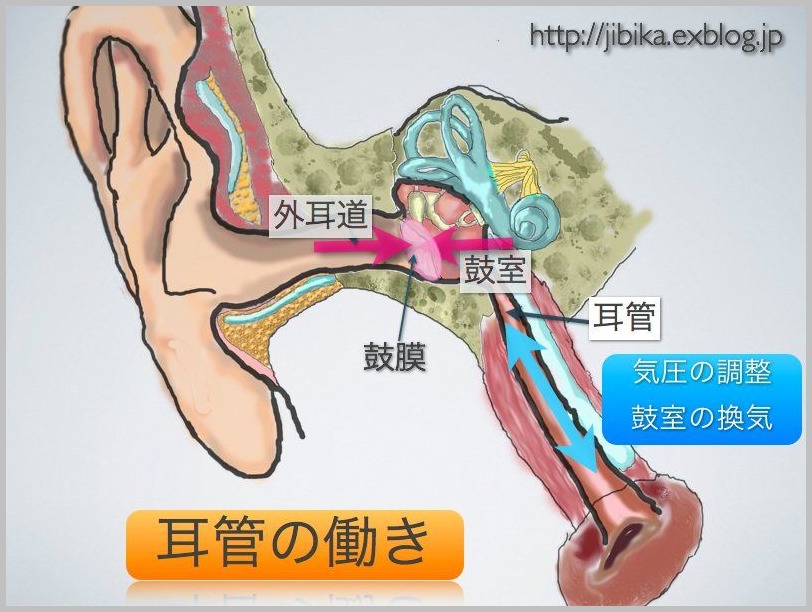

外耳道とは、外耳孔すなわち耳の穴から鼓膜に至るまでのトンネル状の構造で、緩いS字状のカーブを描きます。外耳道は鼓膜で行き止まりになっていますので、何かしらの異物が入ったとしてもそれ以上奥へは行かず、幸い重い合併症を引き起こすことはないのですが、耳の閉塞感や異物感、痛みなど様々な症状を起こします。

当院(あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院)は山形県山形市の耳鼻科診療所です。開業して15年が経過して、受診された患者さんの数は約20,000名。平均的な耳鼻咽喉科クリニックといえるかと思います。その間、外耳道異物で初診された患者さんは、データベースで検索したところ、ちょうど100例あり、全患者数の約0.5%という割合です。今回は外耳道異物の傾向を探るため、100例の患者さんの性別、年齢別分布について、カルテが残っていた51例の患者さんについては異物の種類、症状についても検討してみました。

![]()

男女比ですが、男性69%、女性31%と、男性に多い傾向にありました。

![]()

性別年齢別分布を見ますと、小児と高齢者では性差があまり大きくなく、10代から50代で特に男性に多いことが分かります。

![]()

症状ですが、異物が入ったという自覚があった方の割合は25%強と意外と低く、最も多いのが耳閉感や異物感といった耳の中の感覚の異常でした。その他には耳内の音、耳痛、難聴などがありました。耳閉感というのは「耳がつまった感じ」なのですが、同様の感覚を「耳に水が入った感じ」、「トンネルに入った様な感じ」、「高い山から降りてきた様な感じ」、「耳が圧迫された様な感じ」という方もあります。また耳閉感は滲出性中耳炎や耳管開放症、急性低音障害型感音難聴などでも高頻度に見られる症状ですので、どの原因による耳閉感なのか鑑別することが重要となります。

![]()

入っていた異物を分類しますと、毛髪が31%、次いで水滴が20%ですから、これらが半数以上を占めます。以下、昆虫、消しゴム、ビーズ、砂、綿(これは綿球や綿棒の先端などです)が、ほぼ同数見られました。その他には植物の種子、米粒やベビースターラーメンなどの食品も少数ありました。グラフには示しませんでしたが、年齢層によって入っている異物には傾向がありまして、小児では消しゴムやビーズなど、成人では毛髪と水滴や砂などが多く見られました。

また毛髪と砂や種子などは、いずれも男性に多く、そのため外耳道異物が男性に多く見られる原因となっていると思われました。毛髪が男性の外耳道異物の原因となり易いは、おそらく女性よりも短く切っている人が多いためと考えられます。砂や種子が多い理由としては、ライフスタイルとして、アウトドアで活動する機会が女性よりも多いためではないかと思われます。

最後に異物をいかに摘出するかについて、模型を使って説明したいと思います。

![]()

通常、鉗子でつまんで引っ張り出すことを先ずは考えますが、このように球状の異物の場合には上手くつまめないことが多く、下手をするとさらに奥に押し込むことになります。

![]()

その場合は、耳用小鉤という道具を使います。文字通り先端が鉤状になっているもので、これを異物と外耳道の隙間を通して異物の向こう側に引っかける様にして引きずり出します。耳様小鉤を差し込むスペースもない場合は、綿棒の柄の部分にアロンアルファゼリーを付けて異物に接着して引っ張り出すという、裏技もあります。

これからの時期、運悪く昆虫が耳に飛び込んでくることがあります。気をつけていただきたいのは、昆虫が耳に入った場合の対処です。それは暴れて外耳道や鼓膜を傷つける可能性があるためなのですが、俗に言われている懐中電灯などで照らすと光に誘われて出てくるというのは、真っ赤な嘘ですのでご注意を。昆虫が生きていて耳の中で暴れている場合にまず行うべきことは、サラダ油やオリーブオイルなどの食用油を耳に注ぐことです。これにより昆虫は窒息死します。先日女性の方がこの処置をしてから受診しましたが、見事に虫は死んでおり、外耳炎も起こすことなく事なきを得ました。冷静な対処だったと感心いたしました。

今回は外耳道異物について、当院のデータをご紹介するとともに、イメージをつかんでいただきたく、模型を使って説明してみました。何かしらのご参考になれば嬉しく思います。

================================================

ブログランキングに参加しています!

宜しければご協力を!

(アイコンをクリックするとランキングのページにジャンプします。

そしてなんと!耳鼻科医に10ポイントが!!貴方の1-Clickがこのブログを救います!)

=================================